Archives des nouvelles

Healthpunk Vol2

- 15 DéCEMBRE 2022

de Filip Maric, Liv Johanne Nikolaisen, Mahitsonge Nomusa Ntinga, Jena Webb

C'est le moment d'imaginer de nouvelles voies pour des soins de santé plus écologiques et socialement responsables ! Un an après la publication de Physiopunk Vol 1, nous sommes heureux de vous présenter Healthpunk Vol 2 : Fiction + Healthcare + You, une collection de dix nouvelles Healthpunk écrites par des étudiant·es, des universitaires, des équipes et des leaders autochtones du monde entier, dans plus de quatre langues, en plus de quatre commentaires, deux éditoriaux et un prologue pour présenter le volume complet.

La réalisation de Healthpunk Vol 2 a été une fois de plus une joie et un privilège et nous espérons que vous apprécierez tout autant sa lecture. Il a été merveilleux de se plonger dans toutes les nouvelles qui ont été soumises pour ce volume et de travailler avec les personnes autrices et commentatrices qui y ont contribué, y compris des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des étudiant·es en écosanté (édition 2022 du cours hybride de CoPEH-Canada en approches écosystématiques de la santé), des doctorant·es en santé et société, des chercheur·ses en soins de santé critiques, des économistes politiques, des chercheur·ses en santé publique, des leaders autochtones, des thérapeutes, des orthophonistes, etc.

Et comment pourrions-nous travailler autrement qu'ensemble et au-delà de toutes sortes de frontières disciplinaires et sectorielles, compte tenu des défis sociaux, environnementaux et sanitaires complexes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ? Le travail qui a été réalisé pour Healthpunk Vol 2 est l'un des plus difficiles, mais aussi l'un des plus pertinents : Il s'agit d'imaginer des futurs qui non seulement remettent en question le statu quo, mais qui nous aident à voir et à naviguer vers des possibilités d'avenir plus écologiquement et socialement responsables en matière de santé et de soins, notamment.

C'est maintenant à vous de faire le voyage avec nous de l'autre côté vers lequel nous conduit cette nouvelle collection d'histoires healthpunk. Nous espérons que vous apprécierez le voyage, et que vous emmènerez quelques autres personnes avec vous !

Healthpunk Vol 2 : Fiction + Healthcare + You est disponible gratuitement ici.

399 hits

- 19 OCTOBRE 2022

Jena Webb, Directrice des programmes, CoPEH-Canada

le 20 octobre 2022

Récemment, j’ai participé, en tant que représentante de CoPEH-Canada, à un projet avec l’équipe GESTE (Genre, équité, santé, travail, environnement) financée par les IRSC. Ce projet visait à découvrir, à décrire et à systématiser les meilleures pratiques d'intégration du sexe et du genre (s/g) dans les projets d'application des connaissances intégrées (iKT), et ce, dans les domaines de la santé au travail et de la santé environnementale. Parmi les autres activités de recherche, nous avons notamment fait une évaluation de la prise en compte du sexe et du genre dans l’application des connaissances dans des projets de recherche en santé environnementale à la suite de notre formation hybride de 2018 (Vansteenkiste, Saint-Charles, Fillion, 2019). J’ai aussi participé à une revue de la portée de la littérature scientifique et de la littérature grise qui décrit de telles pratiques. Après avoir éliminé les doublons d'une deuxième recherche dans les bases de données scientifiques, il nous restait 399 ‘hits’. Ce billet décrit mon cheminement personnel lors du tri de ces 399 articles.

En lisant les 399 résumé, j'ai été frappée, encore et encore, par les multiples injustices vécues principalement par les femmes et les personnes non binaires. À mi-chemin – dans les K –, j’ai pris connaissance du système mis en place par l'Union européenne pour décharger le contrôle des réfugiés au Maroc et de la violence sexuelle que les hommes responsables des points de contrôle infligent aux femmes réfugiées (Keygnaert, et al. 2014). Après 75 pages de résumés sur la mobilisation des connaissances dans les études sur la santé, l’équité et le genre, je suis tombé sur la première phrase qui remontait aux racines de l'injustice : « Ils [les hommes responsables des points de contrôle] semblent procéder en toute impunité ».

Ils semblent procéder en toute impunité.

Une phrase si courte. Avec tant de sens. Enfin, l'accent n'était plus mis sur la victime, mais sur l'auteur du crime. Enfin. Néanmoins, comme on le fait dans le milieu universitaire, cela a été fait humblement et en prenant de grandes précautions : « Ils semblent procéder en toute impunité ».

Plus tard, alors que je lisais intégralement les articles que nous avions retenus de la deuxième sélection (n=59), j'ai commencé – dans les S – le seul article complet qui traitait explicitement de la santé des hommes. Il s’agissait d’un article sur les expériences des hommes afro-américains face au cancer de la prostate. J'y ai lu que l'un des thèmes communs de soutien à ces hommes était les femmes dans leurs vies (Schoenfeld et Francis, 2016). Je venais de terminer la lecture de 26 articles sur la santé des femmes et aucun d'entre eux n'indiquait que les hommes faisant partie de leurs vies étaient un facteur de soutien. Et là, l'une de leurs trois principales conclusions était que pour atteindre les hommes, il fallait passer par les femmes.

Incroyable.

Travailler avec les femmes afin d'atteindre les hommes est l'une des solutions les plus recommandées dans ce document. Ils notent que les informateurs ont affirmé à plusieurs reprises que « les femmes [sont celles qui] parlent de soins préventifs [...]. Nous racontons tout, vous savez [...] et on partage tout ». De plus, « [les femmes sont] celles qui poussent leurs maris à prendre des rendez-vous et ainsi de suite » (Schoenfeld et Francis, 2016, p11).

Ici, les implications sont de deux ordres. Premièrement, les femmes dans les études de cette revue de la portée avaient leurs propres problèmes de santé résultant, dans certains cas, d'inégalités sociétales commencées, du moins, sur ordre du patriarcat ; et entre temps, dans cet exemple, elles devaient assumer la responsabilité des problèmes de santé des hommes aussi.

Deuxièmement, où étaient les hommes dans les 26 articles complets que j'ai lus ? Beaucoup de ces articles portaient sur le cancer du col de l'utérus ou du sein. Pourquoi l'une des principales conclusions n'était-elle pas que les hommes constituaient une structure de soutien dans les stratégies proactives de santé ou de guérison des femmes? Pas un mot à ce sujet. Nada, ziltch. Peut-être que la question n'a pas été posée, ce qui en soi est révélateur, mais dans au moins un cas, le contraire a été constaté.

Cet échantillon de 399 articles portant sur la santé, l’équité et le genre témoignait d’une sorte de masculinité toxique : soit l’auteur, soit l'absent.

Atterrée.

Un autre moment...Parmi combien de moments ? J'en suis désormais à 5 articles près de terminer le processus de sélection d’articles à retenir. Je suis en train de lire sur le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les immigrantes latines. Je vois la ligne d'arrivée. Je la vois. Ce matin, sans doute d’ici un ou deux cafés, j'aurai terminé le processus de sélection. Et je tombe sur cette phrase : "les promotoras ont identifié les attitudes masculines comme un obstacle au dépistage" (Gregg et al. 2010). Mes réflexions sur le fait que les femmes sont le principal facteur de soutien dans le processus de dépistage du cancer de la prostate chez les hommes se répercutent et volent en éclats. J'avais ressenti, lors de la lecture des articles, un "poids" en imaginant les hommes soit comme étant la cause première du problème de santé basé sur l’iniquité (par exemple la violence contre les femmes) ou au mieux – lorsqu'ils n'étaient pas à blâmer –, comme étant neutres (c'est-à-dire fondamentalement absents). Mais voilà que j'apprenais que même lorsqu'ils auraient très bien pu jouer un rôle similaire à celui des femmes dans l'étude sur le cancer de la prostate – celui de soutien – les hommes représentaient plutôt une barrière ; une obstruction dangereuse. Un processus de disempowerment.

Credit: Wise Hok Wai Lum. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

« Une tranche de vérité » (terme utilisé par Gregg et al., 2010).

Certes, le cancer du col de l'utérus et le cancer de la prostate sont loin d'être analogues. Le cancer du col de l'utérus peut mettre en lumière l'infidélité dans un couple, le rendant propice à la naissance de conflits, alors que le cancer de la prostate n'est pas lié à des questions litigieuses et peut donc inversement être à l’origine d’un moment rassembleur.

Mais qu'en est-il du cancer du sein, alors ?

Ces « 399 hits » ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan en comparaison aux incessants revers, injustices et gifles infligés aux femmes chaque jour depuis des milliers d'années. 399 coups d'un mal incalculable.

Le temps...Est-ce que le temps guérit toutes les blessures? Non, ceci est un adage de privilégié. La majorité du monde, à peine sortie de leur précédente épreuve, subit déjà la prochain coup. J'ai lu ces articles dans le confort sécuritaire de mon foyer, au cours d’une pandémie durant laquelle j'ai pu continuer à travailler. J'ai passé à travers le processus de sélection des articles. J'en suis au dernier des 19 articles retenus et je fais présentement l'extraction des données. Je cherche une voie à suivre ; comment puis-je non seulement être témoin de cette agression, mais en être un agent, un agent authentique ? Et je reçois ces mots de Nina Wallerstein, une chercheuse blanche de classe moyenne issue d'un milieu universitaire:

- « J'ai commencé à me demander comment je pouvais travailler en tant qu'invitée sur cette terre. Cette perception m'a permis de rester moi-même ; de dire, voilà ce que je peux offrir, voilà les compétences que j'ai, et de chercher à être une bonne invitée... alors là seulement, je peux travailler avec intégrité. » (Muhammad et al., 2015)

Nous pouvons tous - hommes, femmes, personnes non binaires - être des invités dans les réalités des autres. La posture d'un invité, me semble-t-il, est celle de la modestie, de la gratitude et de l'attention.

Pour une liste complète des 19 articles retenus, voir :

Références

Gregg, J., L. Centurion, J. Maldonado, R. Aguillon, R. Celaya-Alston et S. Farquhar (2010). "Interpretations of interpretations: combining community-based participatory research and interpretive inquiry to improve health." Progress in community health partnerships : research, education, and action 4(2): 149-154.

Keygnaert, I. Dialmy, A., Manço, A. Keygnaert, J., Vettenburg, N., Roelens, K., et Temmerman, M. (2014). "Sexual violence and sub-Saharan migrants in Morocco: a community-based participatory assessment using respondent driven sampling." Globalization and health 10: 32.

Muhammad, M., N. Wallerstein, A. L. Sussman, M. Avila, L. Belone et B. Duran (2015). "Reflections on Researcher Identity and Power: The Impact of Positionality on Community Based Participatory Research (CBPR) Processes and Outcomes." Critical sociology 41(7-8): 1045-1063.

Schoenfeld, E. R. et L. E. Francis (2016). "Word on the Street." American Journal of Men's Health 10(5): 377-388.

Vansteenkiste, Jennifer, Saint-Charles, Johanne, Fillion, Myriam. Évaluation de la prise en compte du sexe et du genre dans l’application des connaissances dans des projets de recherche en santé environnementale à la suite d’une formation. Dans : conference proceedings Le 89e Congrès de l'Acfas; 2019.

Une forêt de solutions : Des solutions composées pour des problèmes pernicieux

- 11 AVRIL 2022

Par Jena Webb, directrice des programmes, CoPEH-Canada

Le 27 avril 2022

- « Il me semble qu’une grande partie de la vie consiste à encadrer et à nommer les choses. »

- Eve Ensler dans le corps du monde1

Depuis l'introduction du terme dans les années 19702, et plus particulièrement depuis les années 1990, des chercheuses et chercheurs dans plusieurs domaines ont examiné les problèmes pernicieux (wicked problems en anglais) sous d'innombrables angles. Les problèmes pernicieux sont des dilemmes sociaux qui défient toute définition succincte et qui échappent à toutes résolutions rapides. Il n'existe pas de solutions éprouvées, puisque le système est en constante évolution et que les solutions peuvent déclencher d'autres problèmes2,3. En raison de leur nature, il reste encore beaucoup à apprendre sur les problèmes pernicieux. Entre-temps, les conditions environnementales se détériorent et nous sommes avides de solutions. Il suffit de regarder la diversité des initiatives de changements citoyennes recueillies en ligne pour avoir une idée de la soif de solutions qui est actuellement ressentie dans le monde.

Au même moment, le terme "solutions" a acquis une mauvaise réputation. Entre les interventions à l'emporte-pièce appliquées à grande échelle (comme la "substitution des importations"4), les solutions techniques peu pratiques (comme la capture et le stockage du carbone5) et les solutions qui engendrent de nouveaux problèmes (comme les pesticides6), on peut comprendre pourquoi certaines personnes hésitent à adopter ce terme.

Le problème, c’est qu'il n'existe pas d'alternative congruente. Le terme "réponse" est le substitut le plus courant. Cela dit, faire l'autruche est une réponse au changement climatique, quoiqu’il ne s’agisse pas d’une réponse très constructive. Au contraire, elle s’avère particulièrement nuisible. Les réponses peuvent être positives ou négatives, passives ou actives. Les solutions sont censées être positives et actives.

Le dictionnaire Le Robert définit une solution comme « Ensemble de décisions et d'actes qui peuvent résoudre une difficulté ».

Malheureusement, la "science des solutions" est considérablement moins avancée que les techniques que nous utilisons pour diagnostiquer les problèmes pernicieux, notamment les approches écosystémiques de la santé, la pensée systémique, la science post-normale, l'écosanté, une seule santé, la santé planétaire, l'analyse du discours, etc.7–10. Ce billet propose une nouvelle nomenclature qui peut servir de langage commun pour rallier les chercheuses et chercheurs, les praticiennes et praticiens, les groupes de citoyens et les politiciennes et politiciens autour de positions et d'actions qui contribuent à l'effort humain actuellement déployé pour restaurer et améliorer concomitamment l'état de notre environnement et de notre santé, tout en maintenant des moyens de subsistance adéquats.

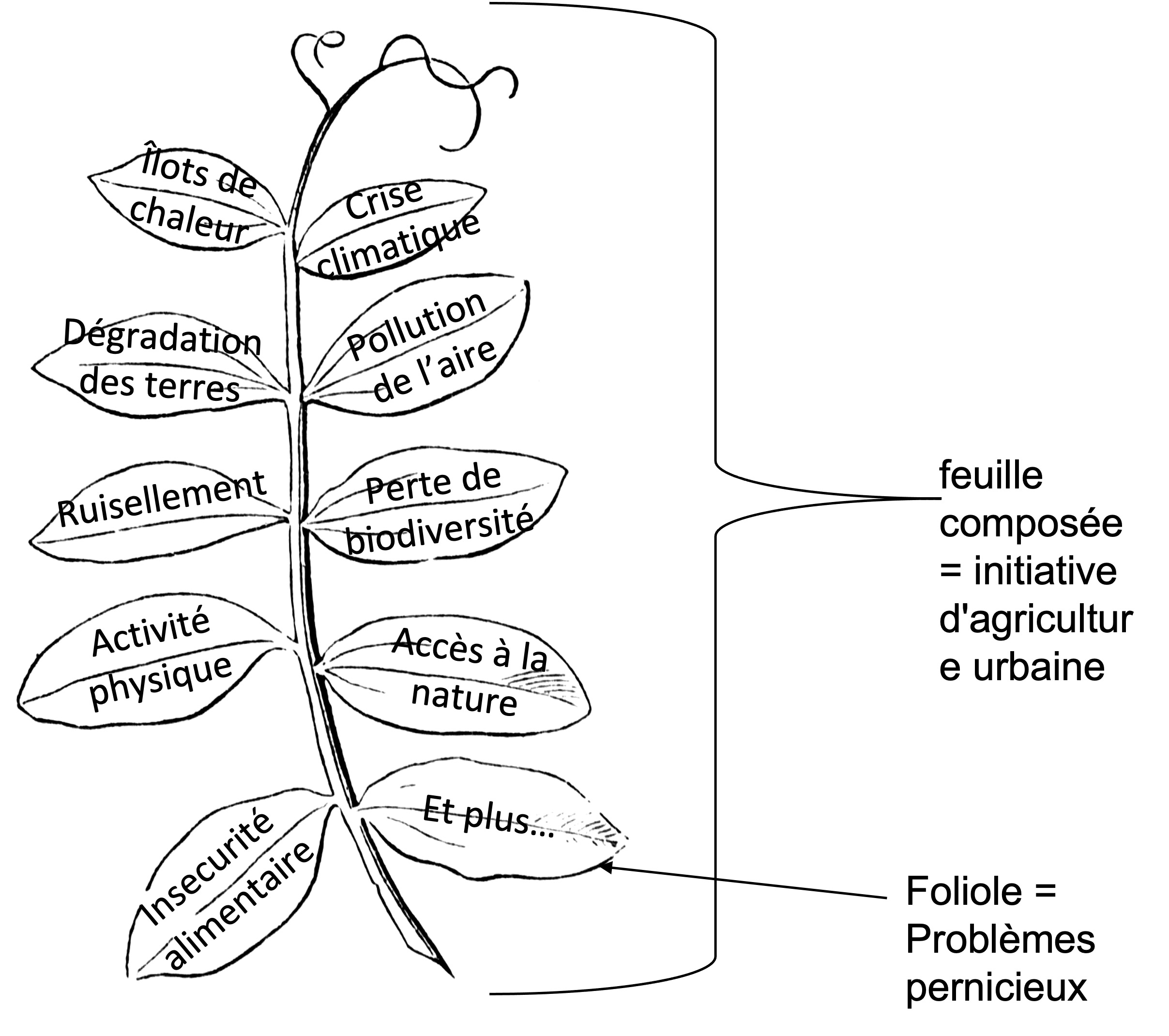

Les solutions composées

Il semble qu'il existe des interventions – qu’on pourrait nommer en anglais des « wicked, awesome solutions » – qui répondent simultanément à de multiples problèmes complexes. Pour comprendre comment elles se manifestent, on peut imaginer ces « solutions composées » comme les yeux composés des insectes, les feuilles composées de certaines espèces d'arbres ou les fleurs composées de certaines plantes, en ce sens que les ramifications de l'initiative sont multiples. Chaque « solution composée » est constituée de son propre ensemble unique de problèmes complexes sur lesquels elle a un impact inhérent. Les feuilles composées, comme celles d'un frêne ou d'un noyer, sont en fait composées de nombreuses folioles regroupées sur une tige commune (voir figure 1). Si l'ensemble de la structure de la feuille composée était considéré comme une solution composée, alors chaque foliole individuelle pourrait être considérée comme les problèmes pernicieux sur lesquels cette solution se concentre. Les solutions composées, comme les problèmes qu'elles traitent, sont multifactorielles.

Pour donner un exemple, l'agriculture urbaine (figure 1) a le potentiel d'alléger les difficultés associées à de nombreux problèmes complexes qu’on retrouve à l'intersection de la société, de la santé et des écosystèmes urbains, notamment : l'insécurité alimentaire, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique, l'accès à la nature, l'activité physique (obésité, diabète, etc.), la biodiversité urbaine, la dégradation des sols, les îlots de chaleur, le ruissellement, etc.11. Pour donner un autre exemple : la réduction du gaspillage alimentaire nous permettrait de nous attaquer à certains des problèmes pernicieux de l'agriculture urbaine, tout en améliorant la gestion des déchets12.

L'agroforesterie a l'avantage d'apporter une résilience économique par la diversification des produits finals, tout en assurant la conservation, la réduction de l'érosion, la biodiversité à l'échelle régionale, les corridors et la séquestration du carbone13.

Les aliments traditionnels s'attaquent à certains des problèmes susmentionnés, mais en milieu rural. De plus, ils ont comme valeur ajoutée de reconnaître et de valoriser les cultures autochtones ainsi que les bénéfices qui en découlent pour la santé des Premières Nations14,15.

Un autre exemple : le transport actif répond à de multiples problèmes complexes en milieu urbain, notamment en réduisant la pollution atmosphérique, en rendant les villes plus sécuritaires, en augmentant l'activité physique et l'accès aux espaces verts, en diminuant les gaz à effet de serre, les nuisances sonores et le stress lié aux embouteillages, etc.16.

Figure 1 : Solution composée - l'agriculture urbaine

En combinant plusieurs solutions composées, chacune remédiant à son propre ensemble de problèmes pernicieux, nous commençons à voir comment cette stratégie pourrait contribuer à résoudre certains des principaux problèmes sociaux, sanitaires et environnementaux. Comme pour les écosystèmes17 et les économies4, la stabilité dynamique du « système de solutions » devrait croître avec la diversité. C'est donc la diversité des solutions composées qui devient importante. Plus grande est la diversité des problèmes pernicieux abordés dans chaque solution composée – ou par un ensemble de solutions composées travaillant ensemble dans une localité –, plus nous nous rapprochons de notre objectif d'un avenir durable.

En plus de la diversité, deux autres facteurs élargiront le champ d'application des solutions composées : la reproduction et l'échelle. On parle de « reproduction » lorsque des solutions composées à l'échelle locale sont appliquées indépendamment sur plusieurs sites. La valeur ajoutée de cette approche est plus que la simple somme des avantages de chaque solution composée. Comme pour les communautés isolées d'espèces évoluant dans des environnements distincts, les solutions composées doivent être adaptées à la réalité locale et permettre l'émergence de propriétés. Ces propriétés émergentes permettront à la solution de répondre à un plus grand nombre de problèmes complexes présents dans la région.

Parallèlement, des solutions composées à une échelle différente – une échelle globale – sont nécessaires. Il s'agit de solutions qui nécessitent une action conjointe de plusieurs acteurs à travers les régions. Bales18 a démontré comment l'esclavage moderne contribue à l'écocide. Il estime que si les presque 30 millions d'esclaves modernes et leurs propriétaires constituaient un pays, celui-ci serait le troisième plus grand émetteur de CO2 au monde18. L'élimination de l'esclavage moderne serait un exemple de solution composée mondiale. En éliminant l'esclavage moderne, nous aborderions les questions entourant la justice, le racisme, la pauvreté, la malnutrition, le changement climatique, la biodiversité, les émissions de polluants mondiaux (tels que le mercure) et bien plus encore. Pour parvenir à une solution globale, il faut donc un réseau de diverses solutions composées, tant à l'échelle locale que mondiale.

En poursuivant l'analogie d’une feuille composée, si chaque solution composée appliquée localement est une feuille composée, alors l'ensemble des solutions composées appliquées dans une localité est un arbre. Chaque localité possède son propre arbre avec l'ensemble particulier de solutions composées qui y sont appliquées. La reproduction des solutions composées dans différentes combinaisons et sur l'ensemble du territoire constitue une « forêt de solutions ». Les solutions composées à l'échelle mondiale traversent la forêt comme le ferait un ruisseau ou une rivière et les petits affluents représentent les problèmes à résoudre. C'est un système interconnecté de diverses solutions composées qui constitue un « écosystème de solutions » sain et dynamique.

Figure 2 : Forêt et ruisseau

Les solutions composées ne sont qu'une catégorie parmi tant d'autres « types de solutions ». Il existe également des solutions à enjeu unique qui, malgré le fait qu’elles soient axées sur un seul problème, n’en sont pas moins importantes. Appelons-les des rochers, ou le substrat rocheux servant de base pour notre tâche qui consiste à améliorer la santé et le bien-être des humains et des écosystèmes. Un exemple serait de trouver une alternative au déversement des eaux usées de l'exploration pétrolière directement dans une rivière amazonienne. Certes, il s'agirait d'une étape cruciale pour le nettoyage de ladite rivière19–21, mais cela ne répond pas aux autres problèmes de la région, tels que le changement climatique, les droits des autochtones, la pauvreté, la déforestation, les inégalités, la malnutrition, etc.

Un autre type de solution concerne les changements de paradigme qui devront se produire afin de s'attaquer aux problèmes de fond, ou aux facteurs en amont, au fur et à mesure que nous déployons des solutions uniques et composées à des problèmes complexes. Ces changements de paradigme ont été qualifiés de « solutions stratégiques » ou de « méta-solutions »22. L'analogie d'un œil composé est peut-être la plus appropriée pour illustrer l'interaction entre le problème et le type de solution (figure 3). La solution composée donnée, en l'occurrence le transport actif, permet à elle seule d'atténuer certains aspects des problèmes pernicieux qui constituent les photorécepteurs de l'œil composé. Cependant, les problèmes pernicieux se concentrent tous sur un ou plusieurs problèmes fondamentaux, tels que la surconsommation, l'inégalité, la cupidité, l'individualisme, etc. Des métasolutions ou des changements de paradigme seraient nécessaires pour neutraliser les problèmes de fond.

Figure 3 : Solutions composées, problèmes pernicieux et problèmes de fond

Plusieurs décennies de recherche nous ont permis d’approfondir considérablement notre compréhension au sujet de nombreux problèmes environnementaux et de leurs impacts sur notre santé. Certains détails doivent encore être réglés, et probablement que certains problèmes restent encore non identifiés. D’ici là, nous devons faire de notre mieux pour améliorer notre situation. L'une des caractéristiques d'un problème pernicieux est qu'il n'existe pas de « règle d'arrêt »2. En d'autres termes, il n'y a aucun moyen de déterminer si un problème a effectivement été « résolu ». Peut-être devons-nous déplacer nos objectifs. Peut-être que la question n’est pas de savoir si une certaine intervention résout un problème donné une fois pour toutes, mais plutôt combien de problèmes – le « dénominateur du problème » – une solution composée donnée peut affecter positivement d’un seul coup.

Les critiques du schisme entre les mouvements environnementaux et les mouvements sociaux ont montré qu'il n'y a en réalité qu'un seul « bus »5,23. Pour surmonter le fossé perçu entre les deux, nous devrions chercher à intégrer de multiples « types de solutions » en travaillant ensemble dans des équipes transdisciplinaires. En résumé, cet article a introduit l'idée de solutions composées locales et globales, qui ont la capacité intrinsèque de s'attaquer simultanément à de multiples problèmes, tant environnementaux que sociaux. Ces solutions composées peuvent fonctionner concurremment aux solutions à enjeu unique et aux métasolutions, visant à provoquer des changements de paradigme, afin de résoudre bon nombre des problèmes environnementaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés de nos jours. Nous espérons que ce document fournira un langage commun qui nous permettra de nous réunir et de trouver ensemble des solutions communes à nos problèmes pernicieux. Le fait de présenter les interventions comme étant des solutions composées peut également être utile pour les « vendre » à des décideurs politiques issus de différents départements, pour la co-création subséquente de meilleures pratiques. Il y a un grand potentiel, pour les équipes transdisciplinaires, de se regrouper autour de solutions composées et de soutenir leur mise en œuvre vers un avenir collectif durable.

Références

1. Ensler, E. In the Body of the World. (Metropolitan Books, 2013).

2. Rittel, H. W. & Webber, M. Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sci. 4, 155–169 (1973).

3. Conklin, J. Dialogue Mapping: Building Shared Understanding of Wicked Problems. (2006).

4. Jacobs, J. The Nature of Economies. (Random House, 2000).

5. Klein, N. This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. (Knopf Canada, 2014).

6. Carson, R. Silent Spring. (Houghton Mifflin Company, 1962).

7. Houle, K. L. F. Responsibility, Complexity, and Abortion: Toward a New Image of Ethical Thought. (Lexington Books, 2013).

8. Saint-Charles, J. et al. Ecohealth as a Field: Looking Forward. EcoHealth 11, 300–307 (2014).

9. Waltner-Toews, D. & Wall, E. Emergent perplexity: In search of post-normal questions for community and agroecosystem health. Soc. Sci. Med. 45, 1741–1749 (1997).

10. Webb, J. C. et al. Tools for Thoughtful Action: The Role of Ecosystem Approaches to Health in Enhancing Public Health. Can. J. Public Health. 101, 439–41 (2010).

11. Cribb, J. H. J. The coming famine: The global food crisis and what we can do to avoid it. (University of California Press, 2010).

12. Stuart, T. Waste: Uncovering the Global Food Scandal. (Penguin Books, 2009).

13. Schroth, G. & McNeely, J. A. Biodiversity Conservation, Ecosystem Services and Livelihoods in Tropical Landscapes: Towards a Common Agenda. Environ. Manage. 48, 229–236 (2011).

14. Belinsky, D. L., Kuhnlein, H. V., Yeboah, F., Penn, A. F. & Chan, H. M. Composition of fish consumed by the James Bay Cree. J. Food Compos. Anal. 9, 148–162 (1996).

15. Kuhnlein, H. V., Receveur, O., Soueida, R. & Egeland, G. M. Arctic Indigenous Peoples Experience the Nutrition Transition with Changing Dietary Patterns and Obesity. J. Nutr. 134, 1447–1453 (2004).

16. Giles-Corti, B. et al. Translating active living research into policy and practice: One important pathway to chronic disease prevention. J. Public Health Policy 36, 231–243 (2015).

17. Abrams, P. A. Is Predator-Mediated Coexistence Possible in Unstable Systems? Ecology 80, 608–621 (1999).

18. Bales, K. Blood and Earth: Modern Slavery, Ecocide, and the Secret to Saving the World. (Spiegel & Grau, 2016).

19. Webb, J., Coomes, O., Mainville, N. & Mergler, D. Mercury Contamination in an Indicator Fish Species from Andean Amazonian Rivers Affected by Petroleum Extraction. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 95, 279–285 (2015).

20. Webb, J., Coomes, O. T., Mergler, D. & Ross, N. Mercury Concentrations in Urine of Amerindian Populations Near Oil Fields in the Peruvian and Ecuadorian Amazon. Environ. Res. 151, 344–350 (2016).

21. Webb, J., Coomes, O. T., Mergler, D. & Ross, N. A. Levels of 1-hydroxypyrene in urine of people living in an oil producing region of the Andean Amazon (Ecuador and Peru). Int. Arch. Occup. Environ. Health 91, 105–115 (2018).

22. Prugh, T. Childhood’s End. in State of the World 2015: Confronting Hidden Threats to Sustainability (ed. The Worldwatch Institute) 129–140 (Island Press/Center for Resource Economics, 2015).

23. Hawken, P. Blessed Unrest: How the Largest Movement In the World Came into Being and Why No One Saw it Coming. (Viking Press, 2007).

Biographie Margot Parkes

- 3 NOVEMBRE 2021

Margot Parkes est professeure à l'école des sciences de la santé, nommée conjointement au programme de médecine nordique de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique et professeure honoraire au département de médecine préventive et sociale de l'Université d'Otago, à Aotearoa/Nouvelle-Zélande. Elle est née à Aotearoa/Nouvelle-Zélande et a le privilège de vivre, de travailler et d'apprendre sur le territoire Lheidli T'enneh, dans le nord de la Colombie-Britannique, depuis 2009. Dans tous ses travaux, Margot travaille avec d'autres personnes - dans tous les secteurs, toutes les disciplines et tous les contextes culturels - pour améliorer la compréhension de la terre, de l'eau et des systèmes vivants (écosystèmes) en tant que fondement de la santé et du bien-être. Les recherches de la Mme Parkes relient les déterminants sociaux et écologiques de la santé, en particulier dans les communautés rurales, éloignées et indigènes, en mettant l'accent sur les approches intégratives, en partenariat et informées par les indigènes. Elle est co-responsable fondatrice de la Communauté de pratique canadienne sur les approches écosystémiques de la santé (CoPEH-Canada) et co-directrice de recherche du réseau de l'Observatoire Environnement, Communauté, Santé, un réseau pancanadien et international. Le réseau ECHO se concentre sur les impacts cumulatifs sur la santé des défis complexes en matière de santé, d'équité et d'écologie liés à des questions telles que l'extraction des ressources, le changement climatique et la gouvernance des bassins versants.

Biographie Jena Webb

- 3 NOVEMBRE 2021

Au cours des deux dernières décennies, le travail de Jena Webb, tant au niveau national qu'international, a porté sur les liens entre la santé, la société et les écosystèmes. Sa formation a commencé en sciences naturelles au baccalauréat en biologie et à la maitrise en sciences de l’environnement, mais lors de son doctorat elle a fait une étude qui chevauchait la géographie physique et la géographie humaine et portait sur un regard genré des impacts de la déforestation et de l'extraction pétrolière en Amazonie sur les niveaux de mercure et d'hydrocarbures dans les poissons et les peuples autochtones qui les consomment. Elle est actuellement l'une des principales collaboratrices dans le cadre du projet de recherche GESTE - pour le partage des connaissances (Genre Équité Santé Travail Environnement). Dans son rôle actuel de Directrice des Programmes de CoPEH-Canada, elle dirige les communications et codirige le réseautage et l'enseignement.

Biographie Johanne Saint-Charles

- 3 NOVEMBRE 2021

Le travail de Johanne Saint-Charles concerne les liens entre la santé, l'environnement et la société avec une attention particulière pour le genre et les inégalités sociales. Elle fait partie des membres fondatrices de communautés de pratique en écosanté en Amérique latine et au Canada, et elle a contribué à la chaire de recherche Ecosanté sur la pollution urbaine en Afrique de l'Ouest. Elle a toujours considéré qu'il était important de soutenir les chercheuses et chercheurs émergents par le mentorat et des possibilités de travailler sur des projets collaboratifs. Elle a mis sa formation disciplinaire en communication et en réseaux au service d'équipes transdisciplinaires qui étudient les déterminants de la santé tout en cherchant à concevoir des réponses durables aux problèmes de santé et aux disparités. Elle est actuellement directrice de l'Institut Santé et société.

Johanne Saint-Charles bio

- 3 NOVEMBRE 2021

Dr. Johanne Saint-Charles' work concerns the links between health, the environment and society, with a focus on gender and social inequities. She is among the founding members of communities of practice in ecohealth in Latin America and Canada, has contributed to the Ecosanté Research Chair on urban pollution in West Africa. She has always considered supporting emerging researchers through mentorship and opportunities to work on collaborative projects crucial. She puts her disciplinary background in communication and networks to use in transdisciplinary teams looking at determinants of health while seeking to design sustainable responses to health issues and disparities. She is currently director of l’Institut Santé et société at the Université du Québec à Montréal.

Margot Parkes bio

- 3 NOVEMBRE 2021

Margot Parkes is a Professor in the School of Health Sciences, cross-appointed in the northern Medical Program at the University of Northern British Columbia and is also an honorary Professor at the Department of Preventive and Social Medicine, at the University of Otago, in Aotearoa/New Zealand. She was born in Aotearoa/New Zealana and has been privileged to live, work and learn on Lheidli T’enneh Territoryin northern BC since 2009. In all her work, Margot works with others – across sectors, disciplines and cultural contexts – to enhance understanding of land, water and living systems (ecosystems) as foundational for health and well-being. Dr. Parkes’s research connects social and ecological determinants of health, especially in rural, remote and Indigenous communities, with a focus on integrative, partnered and Indigenous-informed approaches. She is founding co-lead of the Canadian Community of Practice in Ecosystem Approaches to Health (CoPEH-Canada) and also research co-lead of the Environment, Community, Health Observatory Network, a pan-Canadian and international network. The ECHO Network focuses on the cumulative health impacts of complex health, equity and ecological challenges of issues such as resource extraction, climate change and watershed governance.

Jena Webb bio

- 27 OCTOBRE 2021

For the past two decades, Jena Webb's work, both nationally and internationally, has focused on the links between health, society and ecosystems. Her training began in the natural sciences with a B.S. in biology and an M.S. in environmental science. During her Ph.D. she conducted research that straddled physical and human geography, focusing the impacts of deforestation and oil extraction in the Amazon on mercury and hydrocarbon levels in fish and the indigenous peoples. She is currently one of the main knowledge users in the GESTE research project - for knowledge sharing (Gender, Health, Work and Environment). In her current role as Program Director of the Canadian Community of Practice in Ecosystem Approaches to Health (CoPEH-Canada), she leads communications and co-leads networking and teaching.

Billets

- 2 NOVEMBRE 2020

|

|

|

|

CoPEH-Canada a le plaisir de présenter, avec ses collègues, Healthpunk Vol2. Dix nouvelles, quatre commentaires et deux enditorials partagent des visions dans lesquelles le travail de la santé et des soins est délibérément axé sur la réponse aux défis sociaux et écologiques et le soutien de modes de vie plus sains. |

Un voyage personnel percutant à travers une revue de la portée sur la santé et l'équité de genre. |

Une forêt de solutions : Des solutions composées pour des problèmes pernicieux Ce billet propose une nouvelle nomenclature qui peut servir de langage commun pour rallier les chercheuses et chercheurs, les praticiennes et praticiens, les groupes de citoyens et les politiciennes et politiciens autour de positions et d'actions qui contribuent à l'effort humain actuellement déployé pour restaurer et améliorer concomitamment l'état de notre environnement et de notre santé, tout en maintenant des moyens de subsistance adéquats. |

|

|

Ce blogue décrit les modifications que nous avons portées à notre formation en écosanté dans l'impossibilité de sortir sur le terrain en 2020. |

COMMENT NOUS AVONS ORGANISÉ UN COURS DE TERRAIN EN LIGNE SUR LA SANTÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES PENDANT UNE PANDÉMIE

- 2 NOVEMBRE 2020

|

|

La formation hybride sur les approches écosystémiques de la sante se déroule, chaque année en mai, simultanément dans quatre « sites » : Montréal (UQAM), Guelph (University of Guelph), Prince George (University of Northern British Columbia) et un « site » webinaires seulement. Sept ou huit webinaires de deux heures sont offerts simultanément à travers les sites et les trois groupes universitaires participent à des sessions locales, incluant des sorties de terrain. Nous vous proposons une pédagogie rigoureuse et riche en activités. Ce cours est offert aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de toutes les disciplines de même qu’aux professionnelles et professionnels intéressés par ces thématiques. Une équipe pancanadienne expérimentée présentent des approches innovatrices et dynamiques pour mieux comprendre les multiples facteurs qui influencent la santé et des méthodes pour mettre en œuvre des recherches et des interventions portant sur des problématiques actuelles au confluent de la santé, de l’environnement et de la société. |

Nous nous demandions si nous devions annuler le cours de cette année. Après tout, il s'agit d'un cours de terrain. Nous avons organisé un remue-ménage au sein de notre équipe expérimentée en planification des cours et sommes reparti.es encouragé.es par les possibilités. Dans ce blog, nous décrivons certains des outils et activités pédagogiques innovants que nous avons utilisés pour *remplacer* la composante terrain tout en donnant accès à une variété de voix et de perspectives ainsi qu’en établissant un lien avec le lieu et le territoire.

Dialogue entre les participants et participantes aux cours

Notre cours hybride attire des étudiant.es et des professionnell.es issu.es de domaines et d'horizons épistémologiques très divers. Nous incluons toujours un espace de dialogue dans nos cours, mais cette année, nous avons décidé d'augmenter la durée du webinaire d'une demi-heure. Cette demi-heure a été consacrée à l'échange entre les participantes et participants de chacun des sites. Certaines périodes étaient des discussions ouvertes sur le sujet du jour et d'autres étaient des activités légèrement plus structurées sur un sujet donné. Par exemple, en plus de demander aux étudiantes et étudiants de développer une affiche sur leur projet en utilisant une approche écosanté et de fournir des commentaires écrits à leurs pairs, nous avons inclus cette année une activité de "speed dating" où, dans des salles de discussion de trois personnes, ils et elles ont présenté leur affiche en 2 minutes avec un temps de discussion à la fin. Les difficultés technologiques rencontrées dans les salles de discussion ont réduit le temps de certains groupes, mais d'autres ont eu suffisamment de temps pour découvrir le travail des personnes qu'ils et elles n'auraient pas eu autrement. Dans la catégorie "enseignements tirés", nous avons constaté que ce type d'activité doit prévoir suffisamment de temps pour les mouvements entre les salles ainsi que les pépins.

Lectures romanesques

La transdisciplinarité est l'un des principes ou patrons des approches écosystémiques de la santé. En général, la transdisciplinarité signifie reconnaitre la pertinence des savoirs des personnes issues de contextes et de disciplines divers.

C'est pourquoi nous avons encouragé les participantes et participants à explorer la forme narrative pendant le cours, en offrant de nouvelles perspectives malgré le contexte d'enfermement où nous n'avons finalement pas pu interagir sur le terrain. Nous avons présélectionné des livres - romans et collections de poésie - que les participantes et participants ont pu lire avant et pendant le cours.

Ces livres ont tous un rapport, plus ou moins étroit, avec le thème du cours - la santé des humains et des autres espèces dans leur bassin versant. L’ancrage territorial de certains des livres, qui se situent dans des régions à peu près autour des quatre "sites", avec un accent "international" représentant le groupe du webinaire, nous a aidé à remplacer une partie de l'apprentissage sur le terrain qui se fait habituellement dans notre cours.

Liste de lecture d’édition 2020 de la formation hybride CoPEH-Canada sur les approches écosystémiques de la santé

Liste de lecture d’édition 2020 de la formation hybride CoPEH-Canada sur les approches écosystémiques de la santé

Au cours de l'un des webinaires, nous avons organisé un "club du livre" pour échanger ce que nous avons appris/renforcé grâce aux lectures. Des salles de discussion ont été créées pour chaque livre et une riche discussion a suivi. Dans le compte rendu du cours complet, l'un des sites universitaires a mentionné que la lecture romanesque était l'un des aspects les plus enrichissants du cours, mais qu'elle n'avait pas été suffisamment "capitalisée" tout au long du cours. Nous explorons actuellement les moyens de tirer le meilleur parti de cet exercice et avons décidé de le conserver même si le cours se déroulera de nouveau sur le terrain en 2021. Nous sommes en train de dresser la liste pour 2021, et nous aimerions augmenter la diversité des voix représentées.

Excursions individuelles

Au lieu d'aller sur le terrain ensemble, nous avons demandé aux participants et participantes de faire des incursions directes dans les épiceries et les parcs. Voici un exemple de ce que nous avons demandé aux élèves lors d'une sortie à l'épicerie (ou autre magasin) (et seulement s'ils sortaient de toute façon). Nous leur avons suggéré d'être créatifs et créatives et de prendre des "preuves" (photos, dessins, pistes audio, exemples de nouveaux produits,) d'une manière sécuritaire et respectueuse.

La semaine suivante, nous avons eu une conversation sur les observations des étudiantes et étudiants.

|

|

Lors de votre prochaine sortie à l'épicerie (ou autre magasin) et seulement si vous faites des sorties de toute façon, nous vous demandons de vous poser les questions suivantes et de réfléchir à des réponses possibles : *Quels changements observez-vous à l'épicerie depuis la crise Covid-19 ? en termes de

*Quels liens faites-vous entre ces changements et

*Quelles questions de recherche sont soulevées par ces changements et de quels savoirs auriez-vous besoin pour répondre à ces questions ? |

Explorer l'expérience commune de la pandémie

Dans notre formation hybride sur les écosystèmes et la santé, nous développons l'apprentissage par le biais d'une étude de cas sur le terrain. Récemment, nos études de cas ont porté sur « la santé des humains et d'autres espèces dans leur bassin versant ». Chaque site a développé sa propre étude de cas, mais les questions soulevées dans chaque site étaient relativement similaires, créant une "expérience commune" au sein des sites et même entre eux. Pour 2020, nous avons choisi « l'expérience commune » de COVID-19. Nous terminons généralement le cours par la présentation d'un artefact de groupe ou d'une carte riche en images, un projet sur lequel des groupes d'étudiantes et étudiants travaillent ensemble pour présenter leur apprentissage au cours du mois. Cette année, nous leur avons demandé de travailler ensemble pour explorer et réfléchir aux principes de l'écosanté par le biais d'une "activité de synthèse" basée sur la COVID-19. Nous avons invité deux chercheuses, Mélanie Lefrançois (UQAM) et Samira Mubareka (Sunnybrook Research Institute) et un chercheur, David Waltner-Toews (U. Guelph, aîné de CoPEH-Canada), à commenter les présentations des étudiantes et étudiants.

Les étudiantes et étudiants se sont montré.es à la hauteur de l'événement, travaillant au-delà des plateformes, des fuseaux horaires et des barrières linguistiques pour nous présenter trois prises très perspicaces sur les liens entre la pandémie et les approches écosystémiques de la santé.

La diapositive titre de l'une des trois présentations de "synthèse" des groupes d'étudiantes et étudiants participant à la formation hybride CoPEH-Canada 2020 sur les approches écosystémiques de la santé.

La diapositive titre de l'une des trois présentations de "synthèse" des groupes d'étudiantes et étudiants participant à la formation hybride CoPEH-Canada 2020 sur les approches écosystémiques de la santé.

Aller à contre-courant

En tant qu'enseignantes et enseignants, nous savons à quel point la transition vers l'apprentissage en ligne a été difficile dans la plupart des contextes. Nous ne préconisons en aucun cas une transition virtuelle à grande échelle dans l'apprentissage. Beaucoup de choses se perdent dans le cloisonnement des cours vers l'internet : connexion avec la terre, chaleur humaine, apprentissage spontané chez les étudiantes et étudiants, intuition, attention et concentration. Mais… ça peut se faire, et ça peut se faire avec succès ; le contexte importe.

Tout d'abord, chapeau à nos étudiantes et étudiants, qui ont entrepris ce voyage avec nous, l'ont suivi, et ont parfois fait preuve d'humour à notre égard et à l'égard de nos efforts d'innovation. Ce sont eux et elles qui ont vraiment fait de ce cours un succès. En tant que professionnelles, professionnels étudiantes et étudiants de troisième cycle, leur niveau d'enthousiasme était peut-être plus élevé que pour d’autres groupes d'étudiants et étudiantes. En outre, comme il s'agissait d'un séminaire de niveau supérieur dans les trois universités, les groupes "à crédit" étaient petits, avec une moyenne de 8 étudiantes et étudiants, ce qui permet des échanges plus fluides.

Un autre facteur qui a contribué à notre expérience positive est la relation de longue date entre les collaboratrices et collaborateurs de ce cours, notamment une bonne communication, la confiance et une banque d'activités conçues collectivement[1]. Cela soulève cependant la question de savoir dans quelle mesure ce type de relation et de confiance peut être construit entièrement en ligne. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble sur ces cours il y a 12 ans, beaucoup d'entre nous ne se connaissaient pas et provenaient de différentes disciplines. Nous avons eu de nombreuses réunions et ateliers en face à face au cours desquels nous avons négocié afin de créer un cours qui ne soit pas un amas de compétences déconnectées. Cela se faisait pendant les réunions formelles, mais aussi à la pause ou pendant le déjeuner ou le dîner. Nous avons appris non seulement à faire confiance à l'expertise de nos collègues, mais aussi à leur faire confiance en tant que personnes, point final. Cela peut-il se faire en ligne ?

Nous espérons sincèrement que l'année prochaine, le monde sera plus sécuritaire et plus sain et que nous n'aurons pas besoin de donner notre cours en ligne. Mais dans les deux cas, nous serons prêts et prêtes avec les moyens interactifs et innovants d'apprentissage que nous avons testés cette année, à savoir plus de temps pour l'échange, en incluant de la fiction dans notre enseignement, des exercices de réflexion et en se regroupant autour d'une expérience partagée.

[1] Si vous souhaitez en savoir plus sur notre style d'enseignement et nos activités, nous avons rassemblé une partie de notre matériel dans un manuel d'enseignement.

Historique

- 16 MARS 2016

L’idée que quelque chose de nouveau, que quelque chose de mieux pouvait exister a donné naissance à cette communauté de pratique (CoP). CoPEH-Canada a émergé de la rencontre d’une douzaine de chercheurs et chercheuses au Canada et à l’étranger, et fut portée par 10 membres fondateurs qui s’engagèrent collectivement dans cette aventure – une nouvelle aventure pour passer de la théorie aux actes.

Des opportunités de financement se sont rapidement présentées avec le Centre de Recherche sur le Développement International (CRDI), ce qui a permis de soutenir ce groupe de chercheuses et de chercheurs passionné.e.s et alimenté.e.s par le désir d’un futur meilleur aussi bien pour les écosystèmes que les sociétés humaines qui y vivent.

Un résumé de notre histoire :

2008: Construction d'une communauté de pratique pan-canadienne et inter-institutionelle avec une emphase sur la définition de la théorie et la pratique de « l’écosanté ». Nous avons mis sur pied notre première école d’été de CoPEH-Canada à l’University of Birtish Columbia en Colombie Britannique.

2009 : Deuxième école d’été à l’Université de Guelph en Ontario

2010: Troisième école d’été à l’Université du Québec à Montréal, cette fois-ci avec une nouvelle version bilingue. Début de la sensibilisation des décideurs publics aux approches écosystémiques de la santé. L’écosanté est nommée comme jalon en santé publique.

2011-2012: Mise sur pied d’initiatives en développement de carrière; création d’un manuel d’enseignement sur les approches écosystémiques en santé; première édition de notre école d’été « remodelée », incluant maintenant un atelier, à l'Univerity of Northern British Columbia à Prince George (2011) et un deuxième à l’Université de Moncton, Nouveau-Brunswick (2012, bilingue)

2013: Inauguration de deux nouveaux projets – 1) Ekosanté (une collaboration avec la communauté de pratique d’Amérique Latine (CoPEH-LAC) financée par le CRDI) et 2) les activités «Linking Public Health, Ecosystems, and Equity through Ecohealth Training and Capacity Building» (financées par l’Agence de santé publique canadienne (ASPC); atelier et école d’été à UNBC

2014: Réalisation du colloque EcoHealth 2014 à Montréal; atelier et école d’été à la York University à Toronto

2015: Atelier et école d’été bilingues à l’UQAM.

2016: Convention cadre signée entre six universités

2017: Des membres de CoPEH-Canada comptent parmi les collboratuer.ices de deux équipes de recherche financées par les IRSC (ECHO et GESTE pour la partage des connaissances)

2018 : CoPEH-Canada célèbre son 10ième anniversaire. Nous avons organisé une célébration informelle pour souligner notre 10e anniversaire à laquelle une quinzaine de membres de CoPEH-Canada présents à la conférence EcoHealth 2018 à Cali se sont joints.

2016-2020: Formation hybride et multi-sites sur les aproches écosystémiques de la santé. Ce cours hybride (en présence (le cas échéant) et en ligne) se déroule, chaque année en mai, simultanément dans quatre « sites » : Montréal (UQAM), Guelph (University of Guelph), Prince George (University of Northern British Columbia) et un « site » webinaires seulement.

2020: Innovation des méthodes d’enseignement expérientielles adaptées au milieu virtuel. Un outil sera bientôt disponible.

CoPEH-Canada est témoin de l’épanouissement des anciens et anciennes étudiant.e.s et des membres de l’équipe à travers leurs activités. Nous en sommes fiers et demeurons engagé.e.s à accomplir la mission de résilience :

«CoPEH-Canada est une communauté flexible de chercheurs, chercheuses, praticiens et praticiennes dédiée à la compréhension, l’enseignement et la mise en œuvre d’approches écosystémiques de la santé afin de répondre aux défis actuels en santé dans une optique de durabilité.»

Approches écosystémiques de la santé

- 16 MARS 2016

Il s’agit d’approches qui :

-

visent, dans la recherche et dans la pratique, à mieux comprendre et à promouvoir la santé et le bien-être (des humains, des animaux et des écosystèmes) dans le contexte des interactions complexes entre la santé, les inégalités sociales et la viabilité des écosystèmes.

-

fournissent un cadre analytique et méthodologique pertinent et novateur pour gérer des problématiques complexes à l’intersection de l’environnement, de la société et de la santé à différentes échelles temporelles et géographiques.

- « sont développées à partir de pratiques de recherche participatives qui guident l’intégration des disciplines et des différentes formes de savoir (ex. scientifique, autochtone, local), la lutte pour l’équité sociale et de genre et l’identification d’actions pertinentes.

- sont reconnues comme jalons important de la recherche en santé publique au Canada par l’Institut de recherche en santé du Canada et l’Association canadienne de santé publique.

- Nous reconnaissons que des approches similaires sont comprises depuis longtemps par les collègues et les communautés autochtones.

Structure et équipe

- 14 MARS 2016

CoPEH-Canada est un groupe dynamique de chercheuses et chercheurs, practiciennes et practiciens. Les membres de l’équipe centrale de CoPEH-Canada proviennent de 8 universités et organismes à travers le Canada, dans plusieurs domaines. Des étudiants et étudiantes gradué.e.s et de jeunes professionnels et professionnelles, dont plusieurs ont participé aux ateliers ou aux écoles de terrain de CoPEH-Canada, constituent un sous-groupe particulièrement actif, la Relève.

Convention-cadre sur la création d'un consortium pour CoPEH-Canada

En 2016, les autorités de six universités canadiennes : l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, l’Université Simon Fraser, l’Université de Moncton, l’Université du Québec à Montréal, l’Université du Nord de la Colombie-Britannique et l’Université York ont signé une convention-cadre pour la création d’un consortium lié à CoPEH-Canada. Depuis cette date, deux autres universités se sont jointes à nous: l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et l'Université de Guelph. Si vous croyez que votre institution peut être intéressée à s’y joindre, veuillez entrer en Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Nous nous développons constamment avec l’arrivée de nouveaux collègues, partenaires, collaborateurs et collaboratrices. En plus des groupes régionaux du pays, CoPEH-Canada collabore avec plusieurs partenaires en Amérique latine, en Afrique et en Asie.

- Lisez notre rapport (2016-2020) ici (anglais).

La fonction principale du groupe de coordination est d’organiser les ateliers intensifs et les écoles d’été de CoPEH-Canada, de prendre les décisions sur la gestion générale de la communauté, de planifier les activités nationales annuelles, d’offrir un soutien aux différents noeuds et de stimuler la participation et la croissance de la communauté. Ce groupe de coordination se charge de réagir aux sujets d’intérêt nationaux. (Voir encore une fois les nouvelles et notre fil Twitter).

Directrice des programmes

|

|

Jena Webb |

Co-responsables fondatrices

|

|

|

Margot Parkes |

Johanne Saint-Charles |

Co-responsables

|

|

|

|

Martin Bunch |

Maya Gislason |

Jane Parmley |

|

|

|

| Blake Poland Associate Professor, Dalla Lana School of Public Health University of Toronto |

Céline Surette Directrice and Professeure titulaire, Département de chimie et de biochimie Université de Moncton |

Cathy Vaillancourt Professeure titulaire, Institut Armand Frappier INRS |

In Memoriam

Bruce Hunter, un des membres fondateurs de CoPEH-Canada, est décédé subitement le 19 décembre 2011. Sa perspicacité, son calme, sa sagesse et son dévouement « pour les jeunes » nous manquent tous. Il a laissé sa marque dans CoPEH-Canada et en chacun de nous.

À propos

- 14 MARS 2016

CoPEH-Canada est une communauté de chercheurs, chercheuses, praticiens et praticiennes dédiée à la compréhension, l’enseignement et la mise en œuvre d’approches écosystémiques afin de répondre aux défis actuels en santé dans une optique de durabilité.

La communauté de pratique canadienne sur les approches écosystémiques en santé (CoPEH-Canada) vise à soutenir le développement de l’écosanté par :

- La formation et le développement de compétences;

- La promotion et la mise en œuvre des approches écosystémiques en santé dans la recherche et la pratique au Canada

- La contribution au développement du champ des approches écosystémiques en santé à l'international

- La recherche évaluative

Cliquez ici pour télécharger un résumé de nos contributions dans ces différentes sphères d’action.