Engager les citoyennes et citoyens pour favoriser l’écosanté urbaine

Manon Boiteux

le 28 août 2024

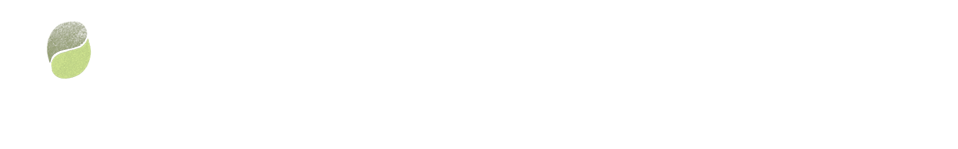

La nature joue un rôle clé pour améliorer notre bien-être et notre santé. Les évidences scientifiques sont sans appels à cet égard (Bratman et al., 2019; Kondo et al., 2018; Saint-Onge et al., 2022). Cependant, dans nos sociétés urbanisées, cet accès à la nature est devenu un privilège, souvent privatisé pour une certaine partie de la population, creusant ainsi les inégalités de santé. Il reste malgré tout quelques espaces naturels partagés et accessibles à toutes et à tous, comme les parcs nature péri-urbains (figure 1).

Figure 1 : Carte présentant les parcs-nature urbains et péri-urbains présents sur l'ile de Montréal et dans la Communauté Métropolitaine de Montréal, QC, Canada. Source : Bases de données de la Communauté Métropolitaine de Montréal et de la Ville de Montréal.

Malheureusement, ces rares espaces sont eux-mêmes menacés par l’étalement urbain, la fragmentation du territoire, les changements climatiques, la perte de biodiversité et la sur-fréquentation par les populations animales et humaines (voir photo sur l’effet du sur-broutage).

Figure 2 : Photo prise dans un parc nature péri-urbain présentant l'effet du surbroutage sur la biodiversité végétale. A gauche : un espace protégé par un "exclos" (une barrière qui limite l'accès des cerfs) et à droite : un espace non protégé

Au Québec, les changements climatiques et la surabondance de cerfs ont favorisé l’établissement et l'expansion vers le nord des populations de nouvelles espèces comme les tiques à pattes noires (Bouchard et al., 2019), faisant des parcs-natures les principaux lieux d’exposition aux maladies transmises par les tiques pour les populations urbaines.

Alors, comment assurer un accès à la nature en réduisant les risques liés aux maladies tout en garantissant la santé de ces parcs ?

Une des réponses possibles est l’implication des citoyennes et des citoyens dans la recherche de solutions durables par le biais de la science citoyenne, qui prend de plus en plus d’ampleur dans le monde académique, mais qui doit être mieux comprise et évaluée sur le long terme.

Mais, qu’est-ce que la science citoyenne ?

Une question dont la réponse n’est pas si évidente, sachant qu’il existe plus de 35 définitions de cette approche (Haklay et al., 2021). De manière générale, on peut la définir comme une méthodologie qui intègre des citoyennes et citoyens à une ou plusieurs étapes d’un projet de recherche. Ainsi, les définitions varient en fonction du niveau d’engagement et de participation des personnes : le citoyen peut être « collecteur de données » (comme les projets eBird, Inaturalist ou E-tick) jusqu’à être un co-chercheur, qui participe à la définition de la question de recherche, à l’analyse et la diffusion des résultats, comme les projets CiTIQUE ou OurVoice. Les exemples sont moins nombreux pour ce dernier niveau d’implication qui vise à transformer et démocratiser la recherche (Luneau et al., 2021).

Pourquoi impliquer les citoyens et citoyennes dans une problématique si complexe ?

La mise en place de solutions durables à un problème complexe ne peut se faire sans impliquer les parties prenantes qui sont concernées ou touchées par la problématique : utilisatrices et utilisateurs des parcs, gestionnaires, personnes habitant aux abords des parcs, mais aussi les animaux et les plantes que les parcs abritent. Dans cette perspective, il est essentiel de reconnaitre les interconnexions et relations de réciprocité entre humains, animaux et environnement en adoptant une approche Une Seule Santé ou ÉcoSanté (Lerner & Berg, 2017). Malheureusement, en tant qu’urbains, nous avons rompus nos liens avec le territoire. Nous sommes pourtant dépendants de la bonne santé des écosystèmes de ces parcs (amélioration de la qualité de l’air, lutte contre le changement climatique, etc.) qui offrent un refuge à une biodiversité menacée. D’un autre côté, il est aussi essentiel de prendre en considération les risques liés à l’exposition aux tiques car elles peuvent être un vecteur de maladie, comme la maladie de Lyme. Aussi, bien que la santé publique ait depuis quelques années mis en place des campagnes de communication sur les comportements préventifs, le niveau d’adoption de ces comportements restent faibles dans la population (Aenishaenslin et al., 2013).

Ainsi, engager les citoyennes et les citoyens dans la recherche de solutions visant à favoriser la santé des écosystèmes tout en augmentant les comportements préventifs envers les tiques et les maladies transmises par les tiques permettrait d’établir les conditions gagnantes d’une cohabitation en milieu urbain.

Comment assurer que cela soit durable ?

Une des grandes lacunes dans la science citoyenne est l’évaluation des retombées, notamment en termes d’attitudes, de comportements ou de connaissances sur l’environnement (Somerwill & Wehn, 2022). En effet, de nombreux projets scientifiques ont pu bénéficier de cette approche pour récolter des données, principalement en écologie ou les participants ont contribués à la création d’immense base de données. Cependant, peu de projet ont évalué les retombées pour les citoyennes et les citoyens eux-mêmes ainsi que pour le système socio-écologique dans son ensemble. Cela limite la compréhension sur l’effet durable de la science citoyenne sur la société et sur les écosystèmes.

C’est pourquoi il devient essentiel de proposer des projets de science citoyenne qui adoptent des approches écosystémiques de la santé et qui évaluent leurs retombées dans une perspective globale. En contribuant à rétablir nos liens avec le territoire par des comportements pro-environnementaux, cela peut permettre une meilleure cohabitation et adaptation des communautés dans un contexte de changements climatiques et d’émergence de nouvelles maladies. Ainsi, la science citoyenne dans une perspective écosystémique de la santé pourrait renforcer la capacité des personnes et des communautés à agir face à des problèmes qui les concernent et être des acteurs de changements pour une écosanté urbaine durable et juste. C’est ce que vise faire le projet PARCS en Santé en proposant de mettre en œuvre et évaluer une stratégie d’intervention durable visant à protéger les écosystèmes des parcs nature périurbains tout en réduisant les risques dus aux maladies transmises par les tiques et qui intègre les citoyens et citoyennes.

Références :

Aenishaenslin, C., Hongoh, V., Cissé, H. D., Hoen, A. G., Samoura, K., Michel, P., Waaub, J.-P., & Bélanger, D. (2013). Multi-criteria decision analysis as an innovative approach to managing zoonoses : Results from a study on Lyme disease in Canada. BMC Public Health, 13(1), 897. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-897

Bouchard, C., Dibernardo, A., Koffi, J., Wood, H., Leighton, P., & Lindsay, L. (2019). N Increased risk of tick-borne diseases with climate and environmental changes. Canada Communicable Disease Report, 45(4), 83‑89. https://doi.org/10.14745/ccdr.v45i04a02

Bratman, G. N., Anderson, C. B., Berman, M. G., Cochran, B., de Vries, S., Flanders, J., Folke, C., Frumkin, H., Gross, J. J., Hartig, T., Kahn, P. H., Kuo, M., Lawler, J. J., Levin, P. S., Lindahl, T., Meyer-Lindenberg, A., Mitchell, R., Ouyang, Z., Roe, J., … Daily, G. C. (2019). Nature and mental health : An ecosystem service perspective. Science Advances, 5(7), eaax0903. https://doi.org/10.1126/sciadv.aax0903

Haklay, M. M., Dörler, D., Heigl, F., Manzoni, M., Hecker, S., & Vohland, K. (2021). What is citizen science? The challenges of definition. The science of citizen science, 13. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/46119/2021_Book_TheScienceOfCitizenScience.pdf?sequence=1#page=20

Kondo, M. C., Fluehr, J. M., McKeon, T., & Branas, C. C. (2018). Urban Green Space and Its Impact on Human Health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(3), Article 3. https://doi.org/10.3390/ijerph15030445

Lerner, H., & Berg, C. (2017). A Comparison of Three Holistic Approaches to Health : One Health, EcoHealth, and Planetary Health. Frontiers in Veterinary Science, 4. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2017.00163

Luneau, A., Demeulenaere, E., Duvail, S., Chlous, F., & Julliard, R. (2021). Le tournant démocratique de la citizen science : Sociologie des transformations d’un programme de sciences participatives. Participations - Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, 2021/3(31), 199‑240. https://doi.org/10.3917/parti.031.0199

Saint-Onge, K., Coulombe, S., Philibert, M., Wiesztort, L., & Houle, J. (2022). How urban parks nurture eudaimonic and hedonic wellbeing : An explorative large scale qualitative study in Québec, Canada. Wellbeing, Space and Society, 3, 100095. https://doi.org/10.1016/j.wss.2022.100095

Somerwill, L., & Wehn, U. (2022). How to measure the impact of citizen science on environmental attitudes, behaviour and knowledge? A review of state-of-the-art approaches. Environmental Sciences Europe, 34(1), 18. https://doi.org/10.1186/s12302-022-00596-1